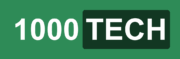

为什么想试 AI 浏览器

说实话,看到 OpenAI 发布 ChatGPT Atlas 浏览器的时候,我挺好奇的。

最近 AI 工具特别多,有些确实好用。比如写代码的时候,AI 编程助手能帮我省不少事儿。所以听说有”AI 浏览器”,我就想:会不会也挺有意思?

正好看到除了 Atlas,还有 Perplexity Comet、Dia 这些产品也在做 AI 浏览器,我就想着干脆都试试,看看到底哪个更好用。

于是这一周,我把这 4 款 AI 浏览器都用了一遍:

- ChatGPT Atlas

- Perplexity Comet

- Dia

- Edge Copilot

用完之后,我发现了一些有意思的事情。

先说结论:两种不同的思路

在测试这些浏览器之前,我以为 AI 浏览器就是”浏览器+AI”这么简单。但用下来发现,不同产品的思路完全不同。

我把它们分成两派:

渐进派:像 Chrome、Edge 这些传统浏览器,在原有基础上加入 AI 功能。你可以理解为,浏览器还是那个浏览器,只是多了个 AI 助手按钮。

激进派:像 Atlas、Comet 这些新产品,把 AI 放在核心位置,整个浏览体验都围绕 AI 来设计。

两种思路没有绝对的对错,但体验确实差别很大。

ChatGPT Atlas:执行力最强的那个

Atlas 是 OpenAI 自己做的浏览器,10 月 21 日刚发布,目前只支持 macOS。

我试了几个场景,发现 Atlas 最大的特点是执行力强。

网页总结:还不错

打开一篇长文章,点一下 AI 按钮,Atlas 会帮你总结重点。

这个功能其实很多浏览器都有。但 Atlas 的总结质量确实不错,提取的关键信息比较准确。

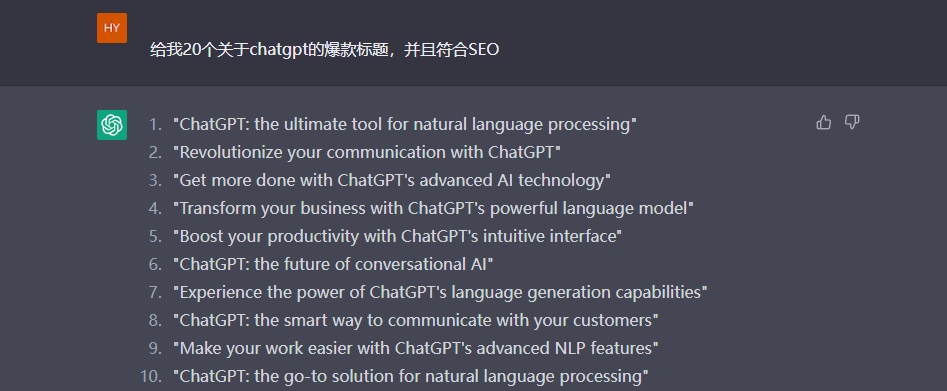

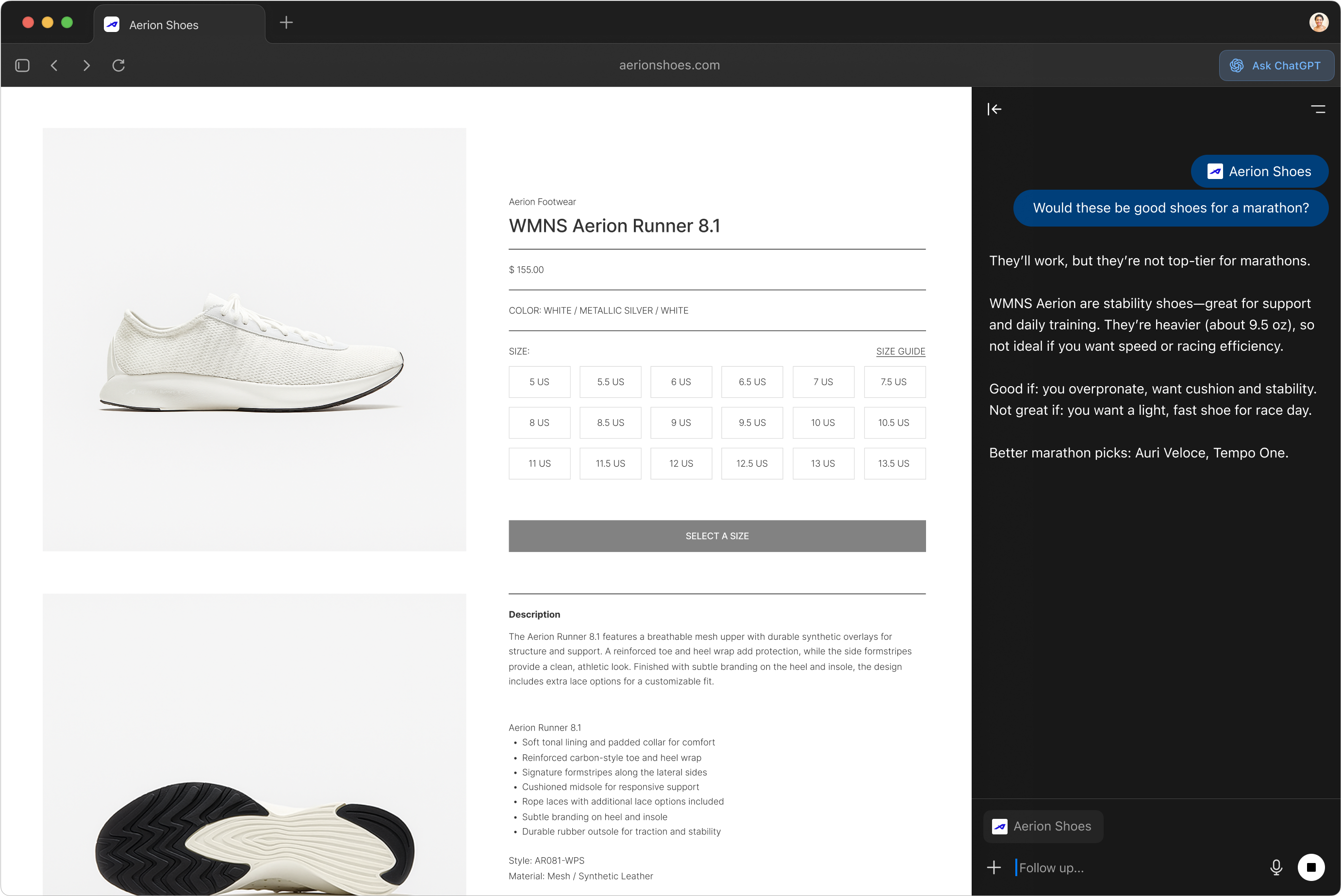

视频总结:能看字幕

更有意思的是,Atlas 可以总结视频内容。原理应该是抓取字幕,然后用 AI 归纳。

我试了几个 YouTube 视频,总结得还挺靠谱的。至少能让我快速判断这个视频值不值得看。

Atlas 的视频总结功能

旅行规划:真的能帮你操作

这是我觉得最厉害的地方。

我试着让 Atlas 帮我规划一个周末旅行,它不只是给我一个文字方案,还能自动打开相关网站、帮我找酒店、查景点信息。有种”智能助理”的感觉。

这种能真正帮你操作网页的能力,是其他浏览器做不到的。

但也有明显的问题

用了几天,我发现 Atlas 有几个让人不爽的地方:

- 搜索太慢:相比 Google 或者 �� 他搜索引擎,Atlas 的响应速度明显慢。你问它一个问题,要等好几秒才能看到结果。

- 不显示网站链接:这个很诡异。比如我搜索”Taylor Swift”,Atlas 直接给我一堆 AI 生成的介绍,但就是不给我她的官网链接。有种被困在 AI 生成内容里的感觉,想跳出去都难。

- 快捷键太少:习惯了 Chrome 的各种快捷键,用 Atlas 感觉像回到了石器时代。很多操作只能用鼠标点,效率大打折扣。

- 定制化程度低:如果你之前用过 Arc 这种高度定制化的浏览器,那 Atlas 会让你很失望。基本没什么可以调整的地方。

Perplexity Comet:信息整合能力强

Comet 是 Perplexity 做的浏览器,7 月份发布。一开始要 200 美元/月,10 月份改成免费了。

Perplexity Comet 界面

Comet 的定位是”AI 原生浏览器”,想解决的问题是:

- 浏览器标签页太多

- 信息太分散

- 想法和行动脱节

实际用下来,Comet 最大的优势是信息整合能力。

适合查资料和写报告

如果你需要收集资料、对比信息、整理内容,Comet 会很好用。它的 AI 助手可以帮你:

- 总结邮件和日历事件

- 管理标签页

- 代替你浏览网页

我试着用 Comet 做市场调研,确实比传统浏览器方便。它能自动整合不同网站的信息,给你一个综合结论。

但缺少”执行力”

不过和 Atlas 比起来,Comet 更像个”信息助手”而不是”行动助手”。

Atlas 能帮你操作网站、完成任务,Comet 更多是帮你找信息、做整理。各有侧重。

最近还和亚马逊打官司

搞笑的是,Comet 最近和亚马逊闹翻了。亚马逊发了律师函,要求 Comet 不许让用户用它代购物。这事儿挺能说明问题的——AI 浏览器的”代理”能力,确实让传统电商平台感到威胁了。

Dia:速度最快但功能最弱

Dia 是 The Browser Company 做的(就是那个做 Arc 浏览器的公司),6 月份开始 Beta 测试。

Dia 的特点是快。

界面极简,启动速度快,操作响应快。如果你就想要个”能快速浏览+偶尔问问 AI”的浏览器,Dia 是不错的选择。

但功能上,Dia 明显没有 Atlas 和 Comet 那么全面。更像是个”浏览器+聊天窗口”的组合,AI 能力相对单薄。

Edge Copilot:免费用户的最佳选择

最后说说 Edge。

Edge 其实属于”渐进派”,是在传统浏览器基础上加了 AI 功能。

Edge 的优势很明显:

- 免费:不用额外付费

- 稳定:微软的产品,bug 相对少

- 总结结构清晰:网页总结做得很工整

如果你不想折腾,也不想付费,就想体验一下 AI 浏览器,Edge 是最稳妥的选择。

但如果你想要更强的 AI 能力(比如自动化任务、深度信息整合),那 Edge 可能不够用。

对比总结

用了一周,我大致有个判断:

| 浏览器 | 最大优势 | 最适合谁 |

|---|---|---|

| ChatGPT Atlas | 执行力强,能帮你操作网页 | ChatGPT 付费用户,想要 AI 自动化 |

| Perplexity Comet | 信息整合全面 | 需要查资料、写报告的人 |

| Dia | 速度快、界面简洁 | 想尝鲜、快速浏览的人 |

| Edge Copilot | 免费、稳定、总结清晰 | 不想折腾的普通用户 |

如果你问我最推荐哪个,我的答案是:要看你的使用场景。

不过说实话,这几个浏览器都有个共同特点:有自家 AI 撑腰的,确实能一路平推。

Atlas 背靠 ChatGPT,Comet 背靠 Perplexity,Edge 背靠微软的大模型。这些浏览器的 AI 能力,很大程度上取决于背后的模型有多强。

发现了一个大问题:安全漏洞

用这些 AI 浏览器的时候,我注意到一个很严重的问题:安全漏洞。

间接提示注入攻击示意图

什么是”间接提示注入攻击”?

简单来说,就是黑客可以在网页里藏恶意指令。

普通浏览器只是把网页显示给你看。但 AI 浏览器会”读取”网页内容。

如果黑客在网页里藏了恶意指令(比如用零透明度的文字),AI 浏览器就可能把这些指令当成正常命令执行。

可能的后果

这个漏洞很危险,可能导致:

- 泄露你的隐私数据:邮箱、登录信息等

- 代替你进行恶意操作:比如自动购物、发社交媒体

- 下载恶意软件

几乎所有 AI 浏览器都中招

根据安全研究人员的测试,Atlas、Comet、Opera Neon 等 AI 浏览器都存在这个问题。

更严重的是,这不是某个产品的 bug,而是所有 AI 浏览器都面临的系统性挑战。

连 OpenAI 的首席信息安全官都承认,这是个”前沿的、未解决的安全问题”。

核心问题:AI 分不清谁的指令

问题的根源在于:AI 浏览器无法区分什么是”用户的指令”,什么是”网页的内容”。

你让 AI 总结一篇文章,AI 就要读取网页内容。但如果网页里藏着恶意指令,AI 会不会执行?

目前看来,答案是”很可能会”。

这个问题短期内很难解决。

为什么我还是换回了 Chrome

说了这么多,你可能发现了:这些 AI 浏览器确实有些独特的能力,但问题也不少。

对我来说,最终还是换回了 Chrome。原因很简单:

1. 日常浏览不需要那么多 AI

我发现,大部分时候我就是想快速打开网页、看看新闻、查个资料。这些操作用传统浏览器完全够用,不需要 AI 插手。

AI 浏览器的那些”高级功能”(自动化任务、深度信息整合),听起来很酷,但我实际用得不多。

2. 快捷键和插件生态很重要

用习惯了 Chrome 的快捷键、插件、书签同步,换到 AI 浏览器就像突然换了操作系统,什么都要重新适应。

这个切换成本比我想象的高。

3. 安全问题让我不放心

“间接提示注入攻击”这个漏洞,说实话让我有点不敢长期使用 AI 浏览器。

虽然 Chrome 也有各种安全问题,但至少是已知的、有成熟解决方案的问题。AI 浏览器的安全风险,现在连开发者自己都不确定怎么彻底解决。

4. 我更需要的是”AI 助手”而不是”AI 浏览器”

用完这几款产品,我有个感觉:我需要的其实不是”AI 浏览器”,而是”浏览器+AI 助手”。

换句话说,我希望 AI 是个工具,我需要的时候叫它出来帮忙。而不是让 AI 接管整个浏览过程。

从这个角度看,传统浏览器+AI 插件(比如 Chrome+ChatGPT 插件),可能更符合我的需求。

一些思考

这一周的体验,让我想到了之前试用 AI 编程工具的经历。

当时对比了几个工具,发现每个都有优势,但也都有明显的短板。最后的结论是:不同工具适合不同场景,没有完美的”一招鲜吃遍天”。

AI 浏览器也是一样。

Atlas 适合想要自动化的人,Comet 适合做调研的人,Dia 适合快速浏览的人,Edge 适合不想折腾的人。

但如果你问我”AI 浏览器会不会取代 Chrome”,我目前的答案是:短期内不会。

原因有几个:

1. 使用场景还太窄

AI 浏览器擅长的事情(深度信息整合、自动化任务),对大多数人来说不常用。

普通用户更多的需求是:快速打开网页、方便管理标签、能用各种插件。这些 Chrome 都做得很好了。

2. “反 Web”的设计理念有争议

我注意到,很多 AI 浏览器(特别是 Atlas)有种”反 Web”的倾向——它们希望你停留在 AI 生成的内容里,而不是跳转到实际的网站。

这种设计短期内可能提升效率,但长期看,会不会让互联网变成一个”封闭花园”?

这个问题值得思考。

3. 安全问题必须解决

如果”间接提示注入攻击”这种安全漏洞得不到解决,AI 浏览器很难大规模推广。

没人希望浏览个网页,结果被恶意代码控制了自己的 AI 助手。

那我还会继续用 AI 浏览器吗?

会的,但不会当主力浏览器。

我的打算是:

- 主力浏览器:继续用 Chrome,日常浏览、工作学习都靠它

- 辅助浏览器:遇到需要深度调研、信息整合的任务时,打开 Comet 或 Atlas 帮忙

Chrome + AI 浏览器的组合使用策略

这样既能享受 AI 的便利,又不用放弃 Chrome 的稳定和生态。

最后说几句

AI 浏览器是个很有意思的方向,但目前还处在早期阶段。

用下来我发现:AI 的价值不在于取代工具,而在于增强工具。

最好的 AI 产品,不是让你完全放弃原来的习惯,而是在你需要的时候提供帮助。

从这个角度看,我更看好”渐进派”的路线——在成熟的浏览器基础上,逐步加入 AI 能力。

而”激进派”的 AI 原生浏览器,可能需要更长时间才能真正被主流用户接受。

不过话说回来,技术发展很快。也许过几个月,这些 AI 浏览器就会变得完全不一样。

到时候,我可能会再试试。

你有试过 AI 浏览器吗?体验如何?欢迎在评论区聊聊。